Indonesia secara umum, dan Ponorogo secara khusus, tampaknya memiliki satu penyakit menahun yang selalu kambuh meski sudah berkali-kali “diobati”. Penyakit itu bukan hanya korupsi yang sudah dianggap semacam ritual yang mesti dilakukan bagi para pejabat, tetapi juga jalan rusak yang rusaknya selalu cepat, dan cepat rusaknya itu pun sering kali karena… korupsi juga. Semacam hubungan sebab-akibat yang terlalu akrab, hampir seperti: setelah makan kita kenyang.

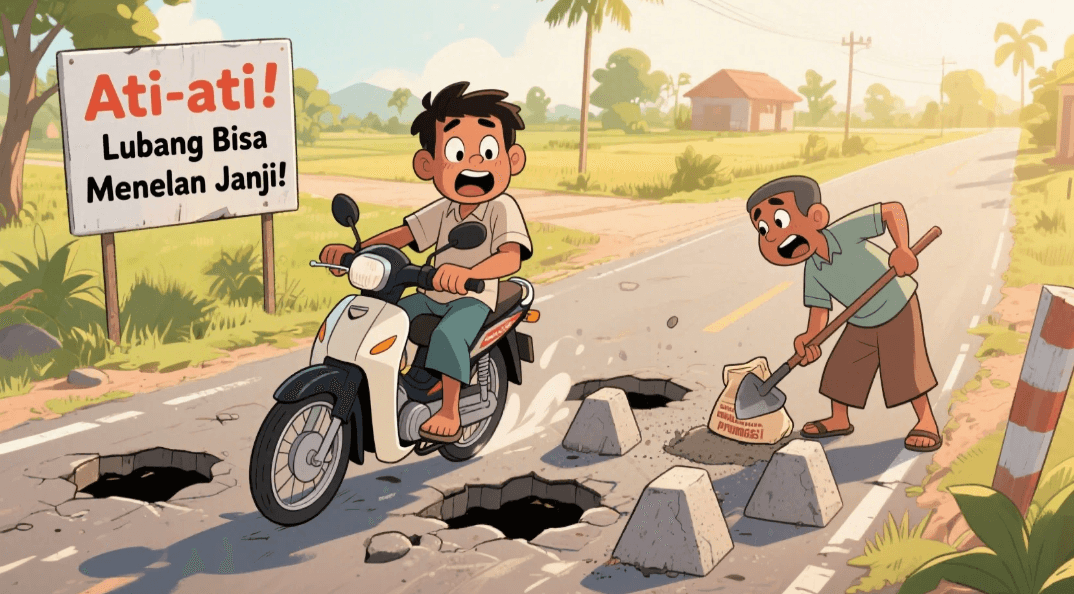

Kalau kita bicara Ponorogo saja–sebuah wilayah yang sebenarnya tidak terlalu luas–fenomena jalan rusak sudah begitu merata. Bahkan bisa dibilang, kerataannya mengalahkan kegiatan bagi-bagi amplop suap jabatan. Banyak jalan penghubung antar kabupaten dan antar kecamatan berlubang, menganga seperti ingin menelan roda siapa pun yang lewat. Apalagi jalan desa; yang kalau hujan turun sedikit saja, bisa seketika berubah menjadi kombinasi antara rawa-rawa dan kubangan kolam pemancingan.

Dengan kondisi seperti ini, menggagas “Pengadilan Rakyat untuk Jalan Rusak” rasanya bukan ide yang berlebihan. Rakyat kebanyakan hanya ingin kepastian siapa yang bertanggung jawab atas shockbreaker yang jebol, atas ban yang sobek, atas luka-luka akibat terpeleset, bahkan beberapa waktu lalu lubang jalan juga menjatuhkan korban jiwa pada ruas yang seharusnya aman dilalui. Bukan untuk sensasi, bukan pula sekadar satir, sebab sesungguhnya ada dasar hukum yang jelas mengatur semua ini.

Ini Bukan Sekadar Satir ataupun Candaan, Hukumnya Ada dan Tegas

Undang-undang kita sebenarnya tidak buta. Ia menegaskan dua kewajiban dasar pemerintah—baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa—ketika berhadapan dengan jalan rusak:

- Segera memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, atau

- Setidaknya memberi tanda atau rambu peringatan, jika perbaikan belum dapat dilakukan.

Dan secara ringkas, ancaman pidananya begini:

- Jika jalan rusak dibiarkan hingga menyebabkan kerusakan kendaraan atau luka ringan, pemerintah bisa dipidana hingga 6 bulan atau didenda 12 juta.

- Jika menyebabkan luka berat, hukumannya naik menjadi 1 tahun atau denda 24 juta.

- Jika sampai menimbulkan kematian, ancamannya hingga 5 tahun atau denda 120 juta.

- Bahkan jika pemerintah hanya lupa memasang rambu pada jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya tetap ada: hingga 6 bulan atau denda 1,5 juta.

Sesederhana itu sebenarnya. Ketika kewajiban pemerintah diabaikan hingga menimbulkan kecelakaan, undang-undang tidak tinggal diam. Ia memberikan ancaman pidana—mulai dari denda hingga penjara—bergantung pada berat-ringannya akibat. Jika ada yang terluka, ada konsekuensinya. Jika ada yang meninggal, ancaman hukumannya meningkat hingga bertahun-tahun. Kelalaian yang membuat rakyat celaka adalah tindak pidana, bukan sekadar urusan administratif atau perkara “nanti akan kami tindak lanjuti”.

Di luar ancaman pidana itu, dasar hukumnya juga lengkap.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan pemerintah menjaga keselamatan pengguna jalan—bukan hanya membuka jalan baru, tetapi memastikan yang ada tidak mencelakakan.

KUH Perdata menyediakan ruang bagi warga untuk menggugat ganti rugi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.

Sementara UU tentang Jalan membagi kewenangan secara jelas: mana yang menjadi tanggung jawab pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan mana yang dikelola desa.

Ringkasnya, hukum sudah terang-benderang:

siapa yang berwenang atas jalan, dialah yang bertanggung jawab atas keselamatannya—dan dialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kelalaiannya mencelakakan rakyat.

Jadi sebenarnya, dari sisi hukum, persoalan jalan rusak ini tidak abu-abu.

Hitam-putihnya jelas. Yang sering abu-abu justru respons pemerintahnya, serta cara mereka berkelit dari kewajiban yang mestinya dipenuhi. Mereka bisa sangat kreatif ketika menyusun alasan, tetapi entah kenapa selalu kurang imajinatif ketika harus menambal satu lubang kecil di tengah jalan.

Selain itu, secara perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, warga berhak menggugat ganti rugi jika dirinya mengalami kecelakaan karena jalan dibiarkan rusak tanpa perbaikan atau tanda peringatan.

Lalu, gugatan itu ditujukan ke mana?

Tentu tidak bisa asal marah ke semua tingkatan pemerintah. Hukum sudah mengatur pembagian tanggung jawab secara rinci:

- Jika jalan nasional, gugatan ditujukan kepada pemerintah pusat.

- Jika jalan provinsi, gugatan ke pemerintah provinsi.

- Jika jalan kabupaten/kota, maka pemkab/pemkot yang bertanggung jawab.

- Jika jalan desa, maka pemerintah desa yang harus menjawab.

“Pembangunan bukan soal berapa banyak jalan dibuka, tetapi berapa sedikit rakyat yang celaka karenanya.”

Pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan hanya aturan, tetapi keberpihakan.

Masalahnya Bukan pada Hukumnya, Tapi pada Niatnya

Dalam teori hukum, semuanya rapi. Dalam kehidupan nyata, justru jalan yang sering tidak rapi. Yang rusak sering dibiarkan, yang baru diperbaiki kadang langsung mengelupas sebelum sempat dilintasi truk pertama. Ada jalan desa yang mirip sungai musiman; ada jalan kabupaten yang berubah menjadi arena motocross; ada pula jalan antar kecamatan yang sudah hafal siklusnya: diperbaiki, difoto, dipuji, kemudian rusak, diabaikan, dikeluhkan, dan kembali diperbaiki menjelang momentum politik tertentu.

Pada akhirnya, rakyat bukan menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin jalan yang tidak memaksa mempertaruhkan nyawa setiap kali berangkat kerja. Mereka hanya ingin infrastruktur yang tidak lebih rapuh dari janji pembangunan.

Dan ironinya, undang-undang sebenarnya berpihak kepada rakyat. Hanya saja, lubang-lubang di jalan sering kali lebih cepat muncul daripada tindakan nyata untuk menutupinya. Pemerintah punya aturan, punya pasal, punya kewajiban tetapi lubang-lubang itu tetap lebih gesit, lebih rajin, dan lebih konsisten daripada program perbaikannya.

Dan yang paling konsisten dari pemerintah, sayangnya sering kali bukan perbaikan jalannya, melainkan praktek-praktek yang membuat jalan itu cepat rusak sejak awal. Yang satu tidak dikerjakan, yang lain justru dikerjakan dengan penuh semangat.

Maka tidak berlebihan jika (misalnya) rakyat beramai-ramai menggugat pemerintah atas persoalan ini.

Kita mencari pengacara atau advokat yang kompeten, netral, dan benar-benar memihak rakyat; bukan yang sibuk menjaga kedekatan politik. Tujuannya sederhana: agar pemerintah tunduk pada aturan yang mereka buat sendiri. Agar mereka benar-benar bertanggung jawab atas rusaknya jalan, dan segera memperbaikinya.

Sebab kalau hukum sudah berpihak kepada rakyat, tetapi pemerintahnya tidak, siapa lagi yang harus mendorong mereka kalau bukan rakyat itu sendiri?